過去帳の書き方

過去帳の書き方について、以下の主要なポイントを押さえておくことが重要です。

-

家の名字を記載するのが一般的です。例えば「〇〇家過去帳」や「〇〇家先祖代々之霊」と書きます。

-

必ずしも名字を入れる必要はなく、単に「過去帳」とだけ書くこともできます。

-

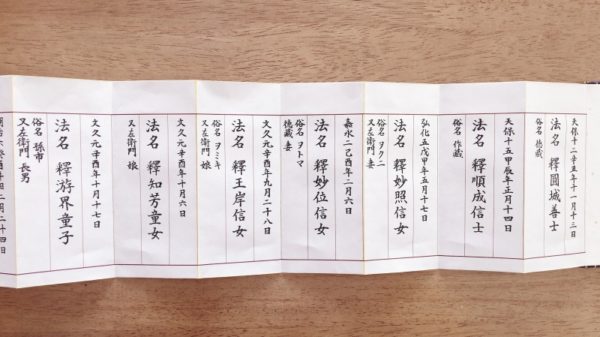

主に以下の情報を記録します:

-

戒名または法名

-

没年月日

-

俗名(本名)

-

没年齢

-

続柄

-

-

二行書き:

-

一行目に戒名または法名

-

二行目に没年月と俗名・没年齢

-

-

三行書き:

-

一行目に没年月

-

二行目に戒名

-

三行目に俗名・没年齢

-

-

筆と墨を使用するのが一般的です。墨で書かれた文字は長期間残るため、過去帳に適しています。

-

細めの筆を使用し、文字が潰れないようにします。

-

筆や墨の使用が難しい場合は、筆ペンやボールペンでも問題ありません。

-

下書きをする場合は、鉛筆で薄く書きます。

-

宗派によって細かい書き方が異なる場合があるので、自身の宗派に合わせた書き方を確認することが重要です。

-

日付入りの過去帳の場合、月命日(亡くなった日と同じ日)のページに記入します。

-

日付なしの過去帳の場合、亡くなられた順番で記入していきます。

過去帳は大切な仏具であり、故人を供養し家族の系譜を振り返るために使用されます。適切な書き方で丁寧に記録することが大切です。

過去帳の書き方は宗派によって異なる?

過去帳の書き方は宗派によって異なります。

主な違いは以下の通りです。

これらの宗派では、書き方が共通しています。

-

基本的な構成:「院号 + 道号 + 戒名 + 位号」

-

例:〇〇院▢▢△△信士(男性)、〇〇院▢▢△△信女(女性)

-

戒名ではなく「法名」を使用

-

基本構成:「釈号 + 法名」

-

例:釈〇〇(男性)、釈尼〇〇(女性)

-

院号がつく場合:〇〇院釈〇〇(男性)、〇〇院釈尼〇〇(女性)

-

「法号」を使用し、日号を含む

-

基本構成:「院号 + 日号 + 法号 + 位号」

-

例:◇◇院×日△△居士(男性)、◇◇院×妙△△大姉(女性)

-

基本的に「院号 + 道号 + 戒名 + 位号」の構成

-

一部の人には戒名の前に誉号がつく場合がある

-

基本構成は真言宗などと同様

-

戒名の前に大日如来を表す梵字を入れることがある

これらの違いに加えて、地域や寺院の慣習によっても細かい記載方法が異なる場合があります。正確な書き方を知るためには、所属する寺院や僧侶に確認することが重要です。