過去帳とは

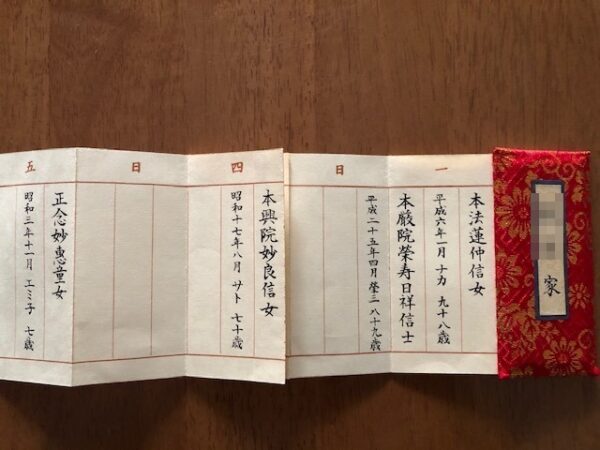

過去帳(かこちょう)は、寺院や家庭で故人の戒名(法名)や命日、俗名、没年齢などを記録する帳面です。主に年忌法要や仏壇での供養の際に使用されます。

宗派や地域によって慣習が異なる場合があるため、菩提寺や地域の慣例に従うことをお勧めします。

■ 基本の記入項目

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 命日 | 故人が亡くなった日(和暦で記入するのが一般的) |

| 回忌 | 一周忌、三回忌など(不要な場合もある) |

| 戒名/法名 | 僧侶から授かった戒名(浄土真宗では「法名」) |

| 俗名 | 生前の名前(例:山田太郎) |

| 行年 | 享年・満年齢のいずれか。例:「行年 八十六歳」 |

■ 記入例

令和五年 八月十五日

一周忌

釋 清蓮信士

俗名 山田 太郎

行年 八十六歳

過去帳記入の注意点とポイント

①【命日は和暦で記載する】

-

一般的に西暦より**和暦(令和・平成など)**で記載します。

-

特に寺院や仏事では、年忌法要が和暦で行われるため整合性が取れます。

-

元号が変わると記入が混在しやすいため、「昭和六十三年」「令和五年」など元号+年数を明記しましょう。

②【故人の戒名(法名)は正式に】

-

僧侶から授かった戒名や法名を略さず正式に記載すること。

-

浄土宗などでは「○○院殿○○居士」や「釋○○」など、宗派ごとの書き方に注意。

-

戒名が不明な場合は、空欄にせず「不明」や「戒名未詳」と書いても問題ありません。

③【俗名(生前の名前)も明記】

-

親族間で戒名が分かりにくいことも多いため、俗名も必ず記載します。

-

フルネームで書くのが望ましく、「鈴木 一郎」など姓と名の両方を記載します。

④【行年(享年)は正確に】

-

「行年(ぎょうねん)」とは亡くなった年齢のこと。

-

「享年」は数え年(生まれた時を1歳と数える)

-

「行年」は満年齢(誕生日で加算)で記載されることが多い

-

-

寺院によっては数え年で統一している場合もあるので、事前に確認を。

⑤【記入順序に注意】

-

通常は命日の古い順に記載するのが一般的。

-

家族ごとにまとめる場合や、別冊で系統分けする場合もあり、目的に応じて整理。

-

年忌ごとに参照しやすくするため、インデックスや付箋をつけると便利。

⑥【筆記具は毛筆か筆ペンが基本】

-

過去帳は仏具に近い扱いのため、ボールペンや鉛筆はNGとされます。

-

毛筆が理想ですが、筆ペンでも問題ありません。

-

読みやすく、整った字で書くことが大切です(美しさよりも丁寧さ)。

⑦【記入ミスを防ぐための工夫】

-

書き損じた場合、過去帳は基本的に修正テープや二重線は使わないのが礼儀です。

-

ミスがあると供養の際に混乱を招くため、あらかじめ下書きをするのが安全です。

-

メモ用紙などに書いてから転記すると安心。

-

⑧【宗派ごとの違いに注意】

-

戒名の形式・命日表記・法名の接頭語(例:釋、信女、居士など)などが宗派によって異なります。

-

浄土真宗では「戒名」でなく「法名」と呼び、「釋○○」「○○信士・信女」などの形式。

⑨【保管場所と取り扱い】

-

過去帳は仏壇の中か仏具棚など清浄な場所で保管。

-

日常的に開く場合もありますが、埃や湿気に注意して保護しましょう。

-

年忌や月命日には開いて供養するのが望ましいとされています。

⑩【デジタル記録との併用も可】

-

紙の過去帳と別に、ExcelやWord、クラウドなどに記録することで、家族で情報を共有可能です。

-

ただし、紙の過去帳もきちんと書いておくことで、仏壇での供養の際に意味が増します。

何代にもわたるご先祖様の記録が残る過去帳は、家族にとっての大切な歴史と供養の記録です。正しく、丁寧に記すことで、後の世代への橋渡しにもなります。